歯周病治療

歯周病治療

歯周病は、歯ぐきの腫れや出血などの症状から始まり、気づかないうちに進行することの多い病気です。

「いつから歯周病が始まるのか分からない」「自分は大丈夫か不安」という方も少なくありません。

学芸大学周辺で歯周病が気になる方は、早めに歯科医院で診査・診断を受けることが大切です。

歯周病は、歯と歯ぐきのすき間(歯周ポケット)から細菌が侵入し、歯ぐきに炎症を起こしたり、歯を支える骨(歯槽骨)が溶けたりする病気です。歯を失う原因の80%以上は、歯周病またはむし歯によるものといわれています。

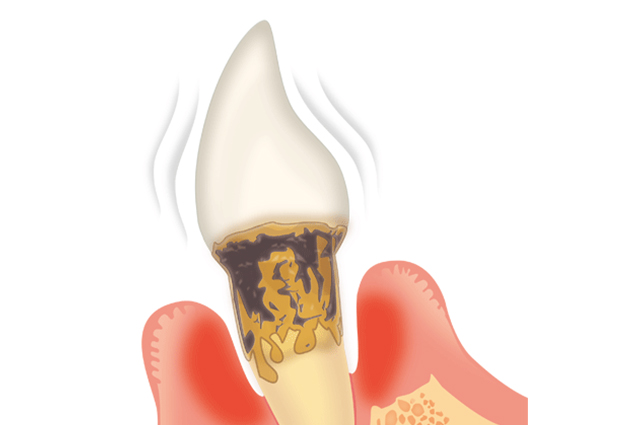

初期症状として、歯ぐきの縁が赤く腫れることがありますが、むし歯のような痛みがないため、気づかないうちに進行しやすいのが特徴です。歯ぐきからの出血を放置すると、やがて歯がぐらつき、最終的に自然に抜け落ちてしまうこともあります。

歯周病は、とくに初期の段階ではほとんど自覚症状がなく、歯科での検査を受けないと正確な診断ができません。「歯ぐきの腫れ」、「歯ぐきからの出血」、「歯のぐらつき」などは、歯周病のサインです。また、高血圧の薬を服用している方の中には、お薬の影響で歯ぐきが腫れやすくなることがあります。気になる症状がある場合は、お気軽にご相談ください。

歯周病は、自覚症状がほとんどないまま始まることが多い病気です。

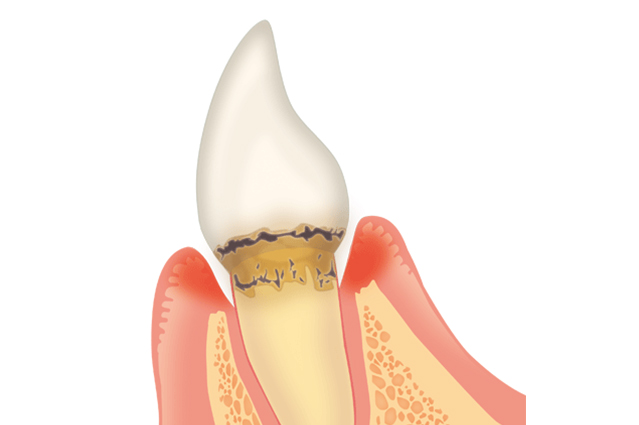

一般的には、歯と歯ぐきの境目に歯垢(プラーク)がたまり、歯ぐきに炎症が起こる「歯肉炎」の段階から始まります。この段階では痛みが出にくいため、歯周病が始まっていることに気づかない方も少なくありません。

歯肉炎の状態が続くと、炎症が歯を支える骨にまで広がり、歯周病(歯周炎)へと進行していきます。歯ぐきの腫れや出血、口臭などが現れることがありますが、症状が軽い場合は日常生活で見過ごされやすいのが特徴です。

歯周病は年齢を重ねてから起こる病気と思われがちですが、生活習慣やお口の状態によっては若い年代から始まることもあります。歯みがきが十分に行き届いていない場合や、歯並びの影響で清掃しにくい部分がある場合などは、歯周病が進行しやすくなります。

「歯ぐきから血が出る」「以前より歯ぐきが下がった気がする」などの変化がある場合は、歯周病が始まっているサインの可能性があります。

学芸大学周辺で歯周病が気になる方は、早めに歯科医院で診査・診断を受けることが大切です。

歯周病は初期の段階では自覚症状が少ないことも多く、気づかないうちに進行している場合があります。

以下のような症状がみられる方や、当てはまる生活習慣・体の状態がある方は、歯周病の可能性があるため注意が必要です。

歯ぐきが赤く腫れている

歯ぐきが柔らかく、ぶよぶよした感じがある

歯みがきの際などに歯ぐきから出血しやすい

以前より歯ぐきが下がったように感じる

口臭が気になる、または指摘されたことがある

口の中がねばつく感じがする

歯がぐらつく、噛みにくさを感じる

冷たいものや熱いものがしみることがある

喫煙習慣がある

糖尿病などの全身疾患がある、または治療中である

これらの症状や特徴がある場合でも、必ず歯周病であると断定できるわけではありませんが、歯ぐきや歯を支える組織に変化が起きている可能性があります。

気になる点がある方は、早めに歯科医院で診査・診断を受けることが大切です。

歯周病は進行度によって症状が異なり、それに応じた治療が必要です。適切なケアを行うことで、症状の悪化を防ぐことができます。

初期段階では、歯ぐきに軽い腫れや出血が見られます。この状態では、歯垢や歯石を除去するスケーリング・ルートプレーニングを行い、炎症の軽減を目指します。また、適切なブラッシング方法を学ぶことで、口腔環境を整えることが重要です。

歯周ポケットが深くなり、歯を支える骨が溶け始める段階です。歯石の除去に加えて、必要に応じて外科的な処置を行い、歯の根元の汚れを徹底的に取り除きます。

重症化すると、歯ぐきの炎症が進み、歯がぐらついたり、膿が出たりすることがあります。スケーリングや歯周外科手術などの治療が必要になることがあり、場合によっては歯周組織の再生治療を行うこともあります。重度の場合、抜歯が必要となるケースもあります。

1

初診・カウンセリング

まずは患者さまのお口の状態を確認し、歯周病の症状や気になる点をお伺いします。歯ぐきの腫れや出血、口臭の有無などを問診し、必要に応じて生活習慣(喫煙や食生活など)についてもお聞きします。

2

検査

歯周病の進行度を把握するため、歯周ポケットの深さの測定、炎症の有無、歯のゆれ具合などを確認します。また、レントゲン検査によって骨の吸収がどの程度進んでいるかを診断します。

3

歯垢・歯石の除去(スケーリング・ルートプレーニング)

スケーリング・ルートプレーニングを行い、歯周病の原因となる歯垢や歯石を取り除き、歯ぐきの炎症を改善します。歯周病が進行している場合は、必要に応じて外科的治療が検討されます。

4

メンテナンス

歯周病は再発しやすいため、治療後も定期的なメンテナンスを行います。また、ご自宅でのセルフケアも重要です。歯科医師や歯科衛生士の指導のもと、適切な歯磨き習慣を継続していただくことが、歯周病の再発予防につながります。

歯周病治療は、進行を抑え、お口の健康を維持することを目的として行われます。

適切な治療を行うことで、以下のような効果が期待できます。

歯周病が進行すると、歯を支える骨が徐々に失われ、最終的には歯が抜けてしまう可能性があります。

早い段階で歯周病治療を行うことで、炎症の進行を抑え、歯をできるだけ長く保つことにつながります。

歯周病は、細菌の増殖によって口臭の原因となることがあります。

歯周病治療によって歯ぐきの炎症や細菌量が減少すると、口腔内環境が改善し、口臭の軽減が期待できます。

歯周病は、糖尿病や心血管疾患などの全身疾患との関連が指摘されています。

歯周病治療を行い、お口の炎症をコントロールすることは、全身の健康管理の一環として重要と考えられています。

特に糖尿病のある方では、歯周病の改善が血糖コントロールに良い影響を与える可能性があることが知られています。

歯周病が進行すると、歯のぐらつきや噛みにくさを感じることがあります。

歯周病治療によって歯ぐきや歯を支える組織の状態が安定すると、食事の際にしっかり噛める状態を維持・回復しやすくなります。

その結果、食事のしやすさや日常生活の質の向上につながることもあります。

歯周病は、早い段階で対応することで進行を抑えやすい病気ですが、進行の程度によって治療内容や期間が異なるという特徴があります。

歯周病の状態によっては、炎症を抑えながらお口の状態を安定させていくために、数か月から1年以上の治療期間が必要になることがあります。また、治療の過程で一時的に歯ぐきの痛みや違和感を感じる場合もありますが、多くは時間の経過とともに落ち着いていきます。

進行した歯周病では、再生療法などのより高度な治療が必要になることがあり、その場合は自費診療となるケースもあります。さらに、歯を支える骨の吸収が進んだ重度の歯周病では、歯を残すことが難しく、抜歯が避けられない場合もあります。

このように、歯周病を放置すると治療の選択肢が限られてしまうことがあります。

歯ぐきの腫れや出血など、気になる症状がある場合は、早めに歯科医院で診査・診断を受けることが大切です。

歯周病は、お口の中だけの病気と思われがちですが、全身の健康と関係していることが指摘されています。

歯周病によって歯ぐきに慢性的な炎症が起こると、炎症に関わる物質や細菌が血流を通じて全身に影響を及ぼす可能性があると考えられています。

これまでの研究では、歯周病と糖尿病、心血管疾患、妊娠期のトラブルなどとの関連が指摘されており、歯周病の管理は全身の健康管理の一環としても重要とされています。

特に糖尿病のある方では、歯周病が進行すると血糖コントロールに影響を与える可能性があり、逆に歯周病治療によってお口の炎症が改善することで、全身状態の管理がしやすくなる場合があることも知られています。

当院では、持病をお持ちの方にも安心して歯周病治療を受けていただけるよう、必要に応じて主治医の先生と連携を取りながら治療を進める体制を整えています。

全身疾患の治療状況やお薬の内容を確認したうえで、無理のない治療計画をご提案いたしますので、糖尿病などの持病がある方もご相談ください。

歯周病治療は、お口の健康を守るだけでなく、全身の健康を考えるうえでも大切な取り組みです。

気になる症状やご不安がある場合は、診査・診断をもとに適切な対応を行います。

当院では、歯周病の進行度やお口の状態だけでなく、生活習慣や全身の健康状態も考慮した歯周病治療を行っています。

患者さま一人ひとりに合わせた無理のない治療計画と、継続しやすい口腔管理を大切にしています。

歯周病の治療・予防には、歯科医院での処置だけでなく、日常生活でのお手入れが非常に重要です。

当院では、歯みがきのタイミングや磨き方、フロスや歯間ブラシの使い分けなどを、お口の状態や生活スタイルに合わせて具体的にご提案しています。

「自己流のお手入れ」にならないよう、無理なく続けられる方法を一緒に確認しながら進めていきます。

歯ぐきの奥深くまで歯石や炎症が及んでいる場合、ご自宅でのお手入れだけでは改善が難しいことがあります。

そのような場合には、歯科医院で行う専門的な治療によって、歯周組織を安定した状態へ導いていきます。

状態に応じた治療を行いながら、長期的にお口の健康を維持できるようサポートいたします。

当院では、歯周病の状態を正確に把握するために、デジタルレントゲンや歯科用CTなどの診断機器を活用しています。

歯周ポケットの測定や必要に応じた検査を組み合わせることで、現在の状態を客観的に評価し、一人ひとりに適した治療計画を立てることが可能です。

歯周病治療に対して「痛そう」「不安」と感じる方も少なくありません。

当院では、治療時の負担をできるだけ軽減できるよう、表面麻酔や極細の注射針を使用するなど、痛みに配慮した工夫を行っています。

また、治療内容や進め方についても事前に説明し、不安を抱えたまま治療が進むことのないよう配慮しています。

歯周病が進行し、やむを得ず抜歯が必要となる場合でも、当院には口腔外科医が在籍しており、適切な対応が可能です。

また、糖尿病などの持病がある方については、必要に応じて主治医と連携を取りながら、全身の状態に配慮した歯周病治療を行うこともできます。

お口の状態だけでなく、全身の健康を考慮した治療を行える体制を整えていますので、持病のある方も安心してご相談ください。

玄和堂歯科診療所の口腔外科診療ページはこちら

監修:玄和堂歯科診療所 院長 寺師 史峰(てらし ふみたか)

松本歯科大学卒業後、神奈川歯科大学附属病院および医療法人社団博誠会 久世歯科医院にて臨床経験を積む。

2024年に学芸大学で玄和堂歯科診療所を開院し、歯周病をはじめとした一般歯科治療から口腔外科・矯正歯科まで幅広い診療に対応。

患者さま一人ひとりの状態に合わせた、わかりやすい説明と丁寧な診療を大切にしています。

歯みがきのときなどに歯ぐきから出血する場合、歯肉炎や歯周病が関係していることがあります。ただし、強いブラッシングなどが原因で出血することもあるため、症状だけで断定はできません。出血が続く場合は、歯科医院で診査・診断を受けることをおすすめします。

歯周病の治療は、歯周ポケットの検査などで状態を確認したうえで、歯石や歯垢の除去、歯みがき指導などの基本治療から進めます。進行度によって治療内容は異なり、必要に応じて追加の処置やメンテナンスを行い、安定した状態の維持を目指します。

歯周病は、早い段階で適切な治療を行うことで、症状の改善や進行を抑えることが期待できます。ただし、一度進行した歯周病は自然に治るものではないため、治療後も定期的なケアやメンテナンスを継続することが大切です。状態に応じた治療と継続的な管理によって、安定したお口の状態を維持することを目指します。

糖尿病などの持病がある方でも、歯周病治療を受けていただくことは可能です。

当院では、必要に応じて主治医の先生と連携を取りながら、全身の状態に配慮した歯周病治療を行っています。服用中のお薬や治療状況を確認したうえで、無理のない治療計画をご提案しますので、ご不安な点があればご相談ください。